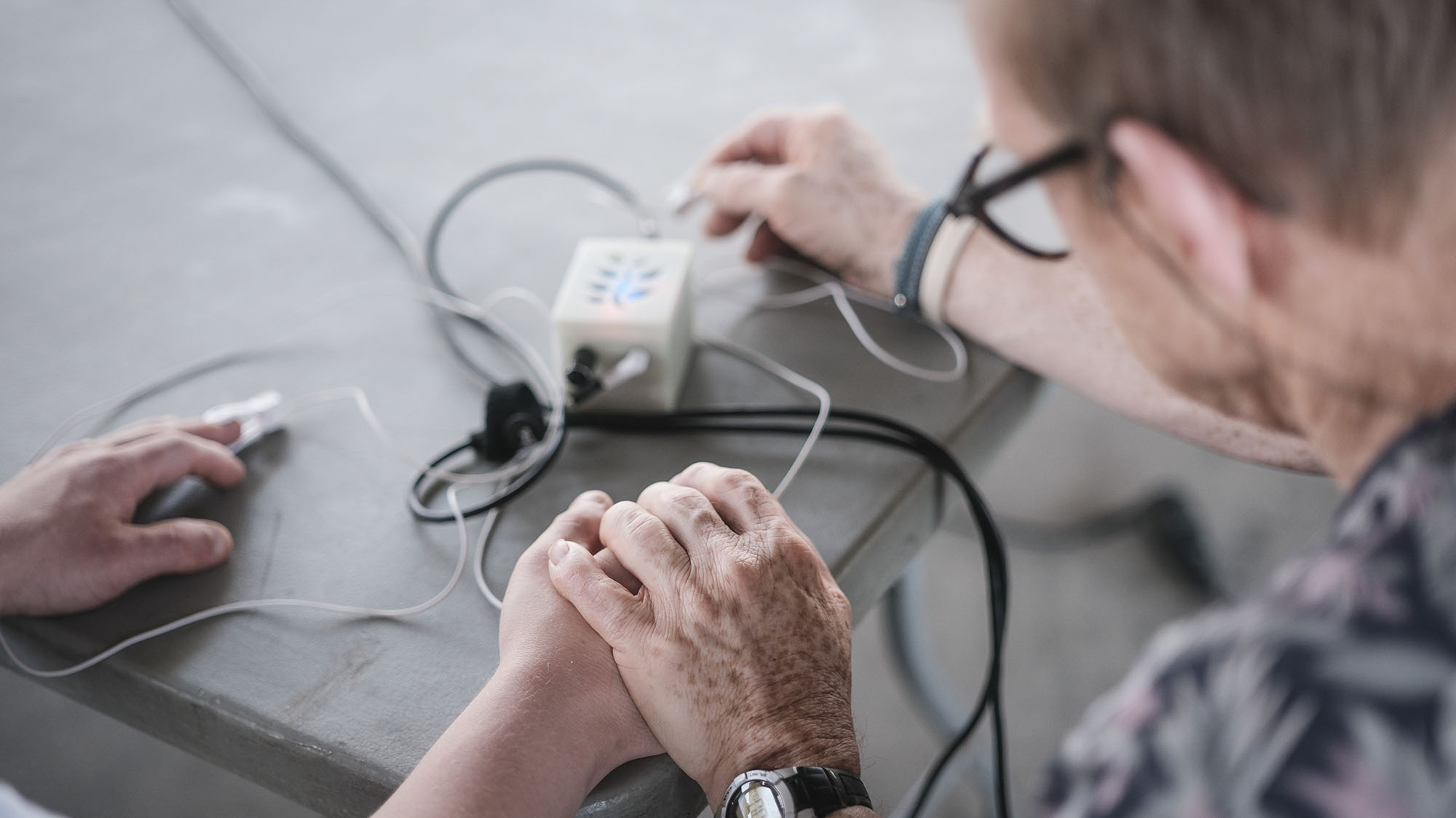

Ce vendredi 4 juillet, le DASMO 80 et le collectif Otium composé ce jour-là de Matthieu Debliqui et d’Adrian Carrel invitent les participants à un concert pas comme les autres.

Ici, pas de scène ni de spectateurs passifs : chacun est convié à explorer les textures sonores, à faire vibrer l’espace, à inventer des sons avec les musiciens. « Il y a parfois une appréhension au début, face aux machines, aux boutons », confie Adrian, musicien. « Mais une fois que les gens comprennent qu’ils peuvent juste jouer, sans risque de se tromper, ils se laissent embarquer.»

Fondé par Matthieu Debliqui, artiste sonore passionné par les croisements entre art et accessibilité, le collectif Otium défend une vision du son comme espace de liberté. « Le mot otium vient du latin : c’est le temps pour soi, pour les arts, l’inverse du negotium, le travail », explique-t-il. Avec leurs dispositifs parfois faits maison, le collectif adapte ses formats à chaque public – que ce soit en foyer, à domicile ou dans l’espace public. L’objectif ? Rendre la musique expérimentale accessible. « On part du principe que des pratiques perçues comme élitistes peuvent devenir des vecteurs puissants de partage », poursuit Matthieu. En témoigne cette anecdote recueillie lors d’un atelier à domicile : une participante, hypersensible au bruit, confie utiliser un ventilateur pour masquer un bourdonnement constant. « Ces moments nous rappellent combien le son est vécu de manière intime, parfois vitale », glisse

Adrian. À Etouvie, entre les sons, les corps, les silences et les sourires, une partition et une écoute collective s’inventent.

Erick Savreux est revenu, accompagné de son éducatrice Laura Guillier. Il a déjà participé à la proposition d’Otium dans le tiers lieu le QG d’Henriette à Amiens. «C’était bien, explique Erick, j’ai créé du son. Il y avait le bruit de la mer, des cloches. J’ai réussi à me détendre.»

Interview de Marthe Débureaux, et Laura Guillier, éducatrices, à l’origine de l’organisation du projet

Pouvez-vous vous présenter ?

Marthe Débureaux : Je suis éducatrice au DASMO 80, un dispositif d’accompagnement et de soins en milieu ordinaire. J’interviens auprès de personnes en situation de handicap moteur, souvent avec des troubles associés, voire en situation de polyhandicap.

Laura Guillier : Je suis éducatrice spécialisée dans un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS). J’accompagne également des personnes en situation de handicap moteur, mais qui ont un peu plus d’autonomie à domicile. On s’appuie sur cette autonomie pour développer des projets selon leurs besoins.

C’est la première fois que vous participez à Plaines Santé. Qu’est-ce qui vous a donné envie d’y prendre part ?

Marthe : J’étais au DASMO depuis à peine un an et j’ai tout de suite pensé à certaines personnes qu’on accompagne, qui ne peuvent pas sortir de chez elles et n’ont donc aucun accès à la culture. Certains aidants exprimaient ce manque. Une fille m’avait dit : “Ma mère adorait la musique, danser, aller au musée. Mais aujourd’hui, elle ne peut plus y aller.” Le projet Plaine Santé était une bonne occasion d’amener la culture jusqu’à elles.

Comment avez-vous organisé le projet ?

Marthe : Il a d’abord fallu convaincre mes collègues des différents services du pôle domicile : le SAVS, le SAMSAH et le DASMO. C’était un projet en plus de notre charge habituelle, donc il fallait que tout le monde soit motivé. Et comme il y avait un financement public, on voulait bien faire les choses.

Laura : Ce qui m’a convaincue, c’est que Marthe a vraiment pris le projet en main. Elle était la référente, ce qui m’a permis de m’y greffer selon mes disponibilités. Au final, beaucoup d’usagers du SAVS y participent.

Quels services et structures étaient impliqués ?

Marthe : Notre pôle domicile adulte regroupe trois services (SAVS, SAMSAH et DASMO), tous rattachés à l’association APF France Handicap. On a aussi collaboré avec l’ADAPT, qui gère un foyer d’accueil médicalisé et une plateforme de répit pour les aidants. Il fallait coordonner tout ce monde, malgré les différences de fonctionnement, les roulements, les vacances…

Comment avez-vous structuré les premières étapes du projet ?

Marthe : On voulait de l’itinérance et l’utilisation de tiers-lieux, pour toucher les personnes chez elles mais aussi celles en recherche de socialisation. L’APF a ouvert récemment un lieu appelé le QG d’Henriette, accessible à tous types de handicap, avec des ateliers, de l’entraide, etc. On a aussi eu des échanges avec Autrement, un autre tiers-lieu à Amiens. On a organisé le projet par secteurs, pour que chacun puisse en bénéficier selon sa localisation.

Laura : Les musiciens intervenaient deux jours par mois : une journée en itinérance à domicile et une journée en tiers-lieu. Chaque fois, sur le même secteur.

Que se passait-il pendant ces journées ?

Marthe : En ce qui me concerne, j’ai surtout accompagné à domicile. On a vu de très belles relations se créer. L’aidant et l’aidé n’avaient plus leur rôle habituel : c’était une découverte pour tous. Les musiciens proposaient une exploration sonore à partir d’outils, de tablettes, de sons du quotidien que les personnes aiment. Ils expliquaient ce que ces sons évoquent pour eux, puis construisaient un morceau relaxant à partir de ça.

Quels sont les retours des personnes accompagnées ?

Marthe : Les retours sont très positifs. Les gens ont vraiment apprécié ces moments.

Justement, comment avez-vous pensé cette journée aujourd’hui ?

Laura : On voulait marquer la moitié du projet par un moment estival, un peu festif : ce qu’on appelle notre premier final. On l’a fait en extérieur, dans un parc, pour permettre aux personnes de sortir de chez elles et d’accéder à la culture dehors. C’était aussi l’occasion pour les participants de se rencontrer autour de la musique.

Marthe : Il y a 14 personnes accompagnées sur les deux associations qui sont là. J’ai aussi invité des gens du quartier à venir librement, sans inscription. Le lieu s’y prête : les passants peuvent s’arrêter, découvrir, participer.

Text: Sidonie Hadoux

Photos: Gabriela Téllez